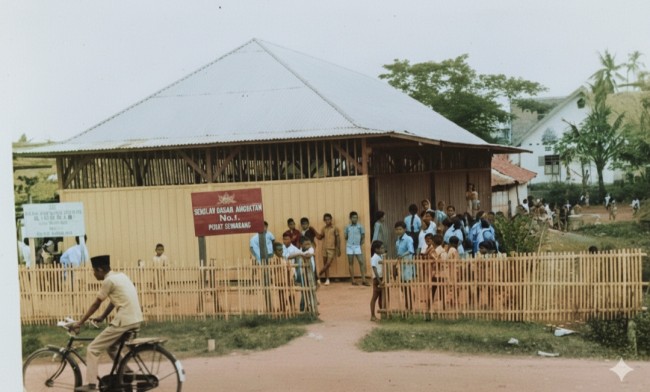

JATIMTIMES - Di tengah sawah-sawah hijau yang memagari pedesaan Jawa, berdiri bangunan sederhana beratap limasan. Di serambi depannya, sekelompok anak muda berbalut sarung dan peci duduk bersila, melantunkan kitab kuning dengan suara serempak. Gambaran itu hari ini kita kenal sebagai pesantren, lembaga pendidikan Islam tradisional yang menjadi jantung spiritual masyarakat Nusantara.

Namun, sedikit yang menyadari bahwa di balik kesederhanaannya, pesantren menyimpan jejak peradaban kuno yang merupakan warisan dari sistem pendidikan Hindu-Buddha dan Kapitayan yang telah berakar jauh sebelum datangnya Islam.

Baca Juga : PG PAUD Unikama Dorong Peningkatan Mutu Guru lewat Materi Strategi Atasi Parental Hunger

Pada abad ke-14 hingga ke-15, ketika Majapahit masih menjadi pusat kekuasaan di Jawa, pendidikan agama dijalankan di dukuh, asrama, atau padepokan. Tempat-tempat ini bukan sekadar lokasi meditasi, tetapi juga pusat transmisi pengetahuan dan moralitas.

Para siswa atau sisya dididik oleh para wiku, yaitu pendeta Syiwa-Buddha yang menjalani kehidupan suci dengan pengendalian diri yang ketat. Dari sinilah, ketika Islam datang melalui dakwah para sufi seperti Wali Songo, terjadi transformasi besar yang tidak bersifat konfrontatif, melainkan asimilatif. Sistem pendidikan lama tidak dihancurkan, tetapi diislamkan dan diberi ruh baru bernama tauhid.

Para wali tidak memulai pembangunan lembaga pendidikan dari awal. Mereka mengambil alih sistem pendidikan lokal yang telah dikenal dan diterima masyarakat. Padepokan dan dukuh diubah menjadi pondok, para wiku berganti peran menjadi kyai, sementara para sisya bertransformasi menjadi santri. Dari proses inilah lahir lembaga yang disebut pesantren, sebuah bentuk baru dari sistem lama yang memadukan spiritualitas Nusantara dengan ajaran Islam.

Sistem Pendidikan Syiwa–Buddha: Etika, Kesucian, dan Pengendalian Diri

Bukti tertua mengenai sistem pendidikan kuno itu terekam dalam naskah-naskah Kawi dari masa Majapahit seperti Silakrama, Wratisasana, dan Tingkahing Wiku. Naskah-naskah tersebut mengatur bagaimana seorang siswa harus berperilaku terhadap guru dan bagaimana tata kehidupan dijalankan di dukuh atau asrama.

Dalam Silakrama terdapat ajaran gurubakti, yakni tatakrama yang menuntut penghormatan mutlak kepada guru ruhani. Para siswa diajarkan untuk tidak duduk sejajar dengan gurunya, tidak memotong pembicaraan, dan menaati perintah guru meskipun dalam keadaan marah. Mereka wajib menyenangkan hati guru, berdiri ketika guru datang, serta berjalan di belakang sebagai tanda hormat. Ketaatan seperti ini tidak hanya mencerminkan kesopanan, tetapi juga merupakan bentuk penghormatan spiritual kepada pembimbing jiwa.

Konsep gurubakti mencakup ajaran tentang tiga jenis guru yang disebut triguru. Pertama, guru rupaka, yaitu orang tua biologis yang memberikan kehidupan dan menjadi sumber kasih sayang pertama. Kedua, guru pangajyan, yakni pembimbing ruhani yang membuka jalan pengetahuan, menuntun murid memahami makna hidup dan kebenaran. Ketiga, guru wisesa, yaitu raja atau penguasa yang bertugas menjaga tatanan dunia, menegakkan keadilan, serta melindungi rakyatnya.

Ketiganya menempati posisi sakral dalam kehidupan spiritual dan sosial masyarakat Nusantara, sebab tanpa hormat kepada triguru, seseorang dianggap belum mencapai kesempurnaan budi dan pengetahuan.

Di antara ketiganya, guru pangajyan menempati derajat tertinggi karena ia membimbing manusia menuju moksha, yaitu kebebasan dari belenggu duniawi. Menariknya, konsep ini masih hidup dalam tradisi Islam lokal, misalnya di Madura yang mengenal ajaran bapa-babu-guru-ratu. Dari sini tampak adanya kesinambungan nilai lama yang bertransformasi dalam masyarakat Muslim Jawa.

Asimilasi Nilai oleh Para Wali: Dari Susuhunan ke Kiai

Ketika Islam mulai menyebar di tanah Jawa, para sufi penyebar agama, terutama Wali Songo, melihat adanya kesamaan mendasar antara etika wiku dan disiplin spiritual tasawuf. Mereka memahami bahwa sistem pendidikan lama sesungguhnya tidak bertentangan dengan ajaran Islam, hanya perlu diarahkan kembali kepada prinsip tauhid.

Para guru sufi kemudian menggunakan gelar “Susuhunan”, istilah lama yang dahulu dipakai untuk menyebut guru pangajyan di dukuh, dan menjadikannya padanan bagi sebutan kiai atau mursyid. Sementara itu, istilah dukuh mengalami perubahan makna menjadi pondok pesantren, yaitu tempat para santri, adaptasi dari kata Sanskerta soshtri yang berarti pembelajar kitab suci, menuntut ilmu agama.

Transformasi istilah ini menggambarkan proses islamisasi kultural yang damai dan kreatif. Islam tidak datang dengan menggantikan tradisi, melainkan dengan menanamkan makna baru pada struktur lama. Dengan kata lain, pesantren adalah bentuk Islamisasi melalui konservasi budaya.

Keterampilan para wali dalam memahami budaya lokal membuat dakwah Islam diterima dengan damai. Mereka tidak hanya mengajarkan fikih dan tauhid, tetapi juga menanamkan etika, disiplin, dan rasa hormat sebagai kelanjutan dari ajaran gurubakti yang kemudian berwujud ta‘zim kepada guru. Bahkan kitab Ta‘limul Muta‘allim karya Syaikh Az-Zarnuji, yang menjadi pedoman etika bagi para santri, memiliki kesamaan struktur dengan Silakrama dalam hal adab murid terhadap guru.

Ajaran Yama–Niyama: Etika Spiritual dan Pengendalian Diri

Selain ajaran gurubakti, sistem pendidikan Hindu–Buddha juga menekankan yamabrata dan niyamabrata, yaitu dua bentuk latihan pengendalian diri yang menjadi dasar pembentukan moral dan spiritual seseorang. Dalam Wratisasana dijelaskan bahwa yamabrata mencakup lima prinsip utama yang menjadi landasan etika hidup, yakni ahimsa yang berarti tidak menyakiti makhluk hidup, brahmacari yang menuntut kesucian dan pengendalian nafsu, satya yang menegakkan kejujuran dan kesetiaan, aharalaghawa yang menanamkan kesederhanaan dalam hal makan dan gaya hidup, serta asteya yang mengajarkan untuk tidak mengambil atau menginginkan milik orang lain. Kelima prinsip ini menjadi pilar pembentukan karakter spiritual yang kelak menemukan resonansinya dalam nilai-nilai moral Islam di pesantren.

Prinsip ahimsa menekankan kasih sayang universal, namun naskah juga memberi ruang bagi himsakarma, yaitu tindakan bela diri terhadap kejahatan yang mengancam keselamatan diri. Dalam batas pemahaman ini, etika Jawa kuno telah mengenal keseimbangan antara kelembutan hati dan ketegasan moral.

Nilai-nilai itu menemukan padanan dalam tasawuf Islam: takhalli (pembersihan diri dari nafsu rendah), tahalli (menghias diri dengan sifat-sifat luhur), dan tajalli (pencerahan ruhani). Bagi para wali, kesamaan ini menjadi jembatan konseptual untuk memperkenalkan Islam kepada masyarakat tanpa harus menghapus akar tradisi.

Ajaran niyamabrata, terutama aharalaghawa, menekankan prinsip moderasi, yaitu tidak berlebihan dalam segala hal. Dalam Islam, nilai ini dikenal sebagai wasathiyah atau jalan tengah. Di Jawa, ajaran tersebut hidup dalam pepatah “ora ngoyo lan ora ngongso,” yang bermakna hidup seimbang, tidak tamak, dan tidak malas. Bahkan, aturan mengenai makanan dalam Silakrama menunjukkan kemiripan dengan hukum halal-haram dalam Islam, seperti larangan memakan daging babi, anjing, hewan buas, binatang melata, serta larangan meminum minuman memabukkan seperti arak dan brem.

Kesamaan Sistemik: Pendidikan Moral dan Pembentukan Watak

Jika dicermati, inti pendidikan wiku dan pesantren sama-sama menekankan pembentukan watak dan budi pekerti, bukan sekadar transfer ilmu. Tujuan akhirnya adalah melahirkan manusia yang berakhlak mulia, jujur, rendah hati, dan dekat kepada Tuhan.

Dalam Silakrama, seorang wiku yang melanggar prinsip moral akan jatuh martabatnya (panten), dikucilkan, tidak boleh diajak bicara. Dalam tradisi pesantren, pelanggaran adab terhadap guru pun dipandang sebagai kehinaan moral. Kedua sistem itu menjadikan pendidikan sebagai sarana penyucian diri sekaligus pembentukan karakter sosial.

Pesantren modern, meski berorientasi pada fikih dan ilmu-ilmu Islam, tetap mempertahankan tradisi riyadlah (latihan spiritual), ngaji sorogan, dan pengabdian kepada kyai yang berasal dari disiplin kuno ini. Santri bukan hanya belajar ilmu, tetapi juga menempuh jalan hidup. Di sinilah letak kontinuitas sejarah yang menghubungkan dukuh Majapahit dengan pesantren Jawa abad ke-21.

Syekh Siti Jenar dan Warisan Dukuh-Dukuh Spiritual

Dalam proses islamisasi Jawa, para wali tidak hanya mengadopsi sistem pendidikan lama, tetapi juga memperluasnya ke seluruh pelosok desa. Setiap thani (desa) memiliki semacam dukuh atau pondok tempat belajar agama dan laku spiritual. Tokoh yang paling legendaris dalam fase ini adalah Syekh Siti Jenar (Syekh Lemah Abang).

Baca Juga : Isu Pemangkasan TPL Dibantah Pemkot Blitar: Tidak Ada SK, Tidak Ada PHK

Menurut catatan tradisi dan hasil penelitian Agus Sunyoto, Siti Jenar membangun puluhan dukuh yang bercitra caturbhasa mandala, yaitu Lemah Abang atau tanah merah, Lemah Putih, Lemah Ireng, dan Ksiti Jenar atau tanah kuning. Dari dukuh-dukuh inilah kemudian lahir kelompok masyarakat spiritual yang kelak dikenal sebagai Abangan, sebagaimana ditulis oleh Prof. Suripan Sadi Hutomo pada tahun 1987 dalam kajiannya tentang wayang krucil.

Dalam lakon tersebut, Siti Jenar dan Sunan Kalijaga digambarkan sebagai tokoh dari golongan Abangan yang menjadi simbol perpaduan antara ajaran Islam dan kebijaksanaan lokal.

Di Ampeldenta, tempat dakwah Sunan Ampel, terdapat pula sebuah kawasan bernama Kampung Dukuh di sebelah selatan Masjid Agung Ampel yang menandakan kesinambungan tradisi pendidikan sejak masa pra-Islam. Nama “Dukuh” yang masih bertahan hingga kini menjadi bukti arkeologis tentang warisan sistem pendidikan kuno yang kemudian bertransformasi menjadi lembaga pesantren.

Islamisasi Kultural: Dialog, Bukan Penaklukan

Islamisasi di Jawa bukanlah hasil pedang dan kekuasaan, melainkan buah dari dialog budaya. Para wali memahami bahwa untuk menanamkan ajaran baru, mereka harus berbicara dalam bahasa kebudayaan setempat. Maka nilai-nilai Hindu-Buddha yang luhur tidak ditolak, tetapi diserap dan ditransformasikan.

Konsep moksha diterjemahkan sebagai fana’ fi Allah, yaitu lenyap dalam kesadaran Ilahi. Ajaran Adwayasastra, filsafat non-dualistik Syiwa-Buddha, menemukan padanannya dalam tauhid Islam, sementara etika yamabrata dan niyamabrata berpadu dengan ajaran akhlak tasawuf. Melalui pendekatan semacam ini, masyarakat Jawa tidak merasa kehilangan jati dirinya ketika memeluk Islam, melainkan menemukan bentuk spiritualitas baru yang justru memperdalam kebudayaan lama.

Dari proses inilah lahir Islam Jawa yang khas, lembut, etis, serta selaras dengan alam dan manusia. Pesantren menjadi wadah ideologis tempat ajaran Islam diserap tanpa memutus akar tradisi Nusantara. Ia menjelma menjadi model dakwah kultural yang efektif sekaligus contoh klasik dari dialog peradaban antara dua tradisi besar, Hindu-Buddha dan Islam.

Pesantren Sebagai Warisan Hidup

Hingga kini, pesantren tetap mempertahankan banyak unsur dari sistem pendidikan kuno itu. Kehidupan para santri dijalani secara komunal di bawah bimbingan kyai, mencerminkan kesederhanaan dan kebersamaan. Mereka melaksanakan berbagai ritual kesucian diri seperti mandi pagi, zikir, dan puasa sunnah yang sejatinya merupakan padanan dari ajaran modyus ocuddha sariro atau penyucian tubuh. Ketaatan kepada guru dipandang sebagai jalan menuju keberkahan ilmu.

Para santri juga dilatih untuk mengendalikan nafsu melalui disiplin makan, tidur, dan pergaulan. Selain itu, mereka mempelajari etika berbicara dan berperilaku yang bersumber dari adab klasik gurubakti, sehingga membentuk kepribadian yang berimbang antara intelektual, spiritual, dan moral.

Dengan demikian, pesantren bukan sekadar lembaga keagamaan, tetapi cermin sejarah panjang peradaban Nusantara. Ia menjadi ruang di mana spiritualitas Jawa, Buddhisme, dan Islam bertemu, berbaur, dan melahirkan tradisi baru yang berakar dalam kesadaran lokal.

Catatan Akhir: Warisan Panjang dari Peradaban yang Berjumpa

Dalam lintasan sejarah, jarang ada peradaban yang mampu berasimilasi seharmonis Nusantara. Ketika di berbagai belahan dunia agama baru sering datang membawa konflik, di Jawa Islam hadir sebagai kelanjutan dari tradisi yang telah ada, bukan sebagai penghapusan terhadapnya.

Pesantren, dengan kesederhanaannya yang abadi, adalah bukti hidup dari kebijaksanaan Wali Songo dalam mengislamkan Nusantara melalui pendidikan. Di balik tembok bata dan bale-bale bambu, tersimpan kesinambungan antara dukuh Majapahit dan pondok pesantren modern. Dari gurubakti lahir ta‘zim kepada kyai; dari moksha lahir ma‘rifatullah; dari Syiwa-Buddha lahir Islam yang lembut dan membumi.

Sejarah pesantren bukan hanya kisah tentang lembaga pendidikan agama, melainkan juga cerita tentang keberlanjutan peradaban manusia dalam pencarian kebenaran. Ia merupakan hasil dialog panjang antara Timur dengan Timur, antara tasawuf dengan kejawen, antara akal dengan jiwa. Dalam pesantren, tampak bagaimana Islam hadir bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menyempurnakan, sebagaimana firman yang dihayati para wali.

“Kami tidak menghapus, tetapi menyempurnakan.”

Dari kesempurnaan itu lahirlah wajah Islam Nusantara yang ramah, berakar, dan bijak, sebagaimana wajah pesantren yang hingga kini masih berdiri teguh di antara hamparan sawah hijau tanah Jawa.